在本周的临床工作中,重心聚焦于术间麻醉护理领域,通过实践与学习,不仅深化了专业认知,也见证了科室在麻醉护理工作中的诸多创新与突破,现将心得与亮点总结如下:

一、术间麻醉护理核心工作实践

在术前准备环节,严格遵循操作规范,细致完成麻醉机和监护仪的自检工作,依据患者的身高、体重等个体化指标,精准调节麻醉机参数,为安全麻醉奠定基础。同时,全面评估患者状况,涵盖身高体重、慢性病史、服药情况、上呼吸道感染史、活动性假牙及过敏史等关键信息,据此科学选择麻醉方式,并妥善准备全身麻醉气管插管型号、器械及麻醉药品。在麻醉实施过程中,积极配合麻醉医生,规范开展插管前预给氧、辅助通气、麻醉诱导及气管插管等操作,各环节紧密衔接,确保麻醉流程安全、高效推进。

二、工作亮点解析

(一)信息化赋能,实现无纸化办公新突破

借助平板电子信息系统,推动麻醉知情同意流程革新。患者通过电子签名与指纹确认麻醉方案,相关信息实时同步上传至电子病历,彻底摒弃传统纸质文件,实现全流程无纸化办公。新上线的手麻系统更是智能高效,能够依据麻醉医生录入的药品使用记录、操作信息及监测时间,自动精准计算麻醉药品使用量,并同步完成麻醉预收费,大幅提升工作效率,减少人为误差,同时也为医疗数据的规范化管理与追溯提供有力支持。

(二)深化无痛化诊疗,贯穿手术全程

将无痛化理念深度融入手术各环节,从术前神经阻滞、气管插管局麻药常规应用,到动脉穿刺、导尿等操作均在麻醉状态下实施,最大程度减轻患者痛苦。针对不同科室手术特点,精准定制镇痛方案:胸外手术术前实施胸椎旁神经阻滞,术中配合罗哌卡因与利多卡因肋间注射镇痛;产科、泌尿外科、普外等科室术后采用神经阻滞镇痛方式,构建起多模式、个性化的疼痛管理体系,有效提升患者围手术期舒适度与康复质量。

(三)多维监测体系,护航手术安全

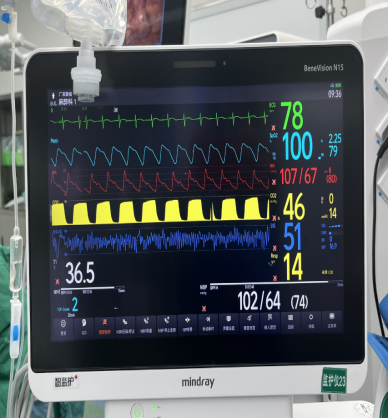

术中麻醉监测手段全面升级,针对 3 - 4 级手术、高龄高风险及长时间手术,在常规二氧化碳呼末麻醉机监测基础上,引入 BIS 模块(脑电图)实时监测麻醉深度,将数值严格控制在 40 - 60 区间,有效规避术中知晓风险。通过客观监测肌松指数,精准调控肌松药物使用;对全麻患者全程持续体温监测,防范低体温并发症。胸外手术中,双腔气管导管连接气管导管镜头,可实时直观观察导管深度、位置及气道状况,确保呼吸通道畅通无阻。此外,各手术间配备充足输液泵,心脏和机器人手术间实现电子输液泵与心电监护仪数据同步,使麻醉医生能够便捷、精准地掌握药品使用动态,为手术安全提供坚实保障。

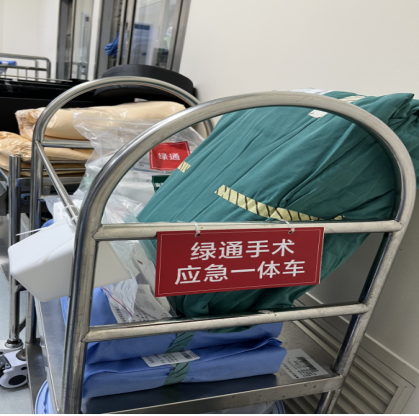

(四)完善急诊应急体系,筑牢生命防线

急诊手术麻醉应急救治物资储备完备且管理规范。每个手术间麻醉药品车均配备清晰的药品指示图,侧面张贴常见突发疾病急救处理流程,便于快速查阅。急诊手术间内专设 “绿色快速通道” 应急货架,备齐急诊开腹开胸器械包、辅料包、手术衣物、一次性用品及多种型号血管线等物资,并配备绿色通道登记册。每日由当班护士严格检查物品效期并签字确认,确保突发急救手术时物资供应及时、可靠,为抢救患者生命赢得宝贵时间。

通过本周的沉浸式实践,我深切领略到术间麻醉护理绝非简单的流程化操作,而是集专业知识、风险预判、应急处置于一体的精细化工作。科室在信息化建设中以无纸化办公与智能计费系统提升效率,在无痛化诊疗中用多模式镇痛方案彰显人文关怀,在安全监测中借多维设备构建生命防线,在应急保障中凭规范管理筑牢救治根基,这些创新实践不仅是技术层面的突破,更是 “以患者为中心” 理念的生动诠释。

展望未来,我将以三方面为着力点:其一,主动钻研麻醉护理前沿技术,如学习新型监测设备的深度应用,提升精准护理能力;其二,深度参与科室创新项目,结合临床经验为流程优化建言献策;其三,强化团队协作意识,在多学科配合中锤炼综合应急能力。力求将所见所学转化为实际行动,与团队共同推动麻醉护理服务向更高质量、更具温度的方向迈进,为患者的生命健康保驾护航。