在血管健康领域,动脉血栓与静脉血栓如同“隐形杀手”,悄然威胁着人们的生命健康。二者虽同属血栓性疾病,但从形成机制到临床表现、治疗手段均存在显著差异。了解这些知识,是预防和应对血栓的关键。

一、血栓的“诞生之地”:动脉血栓 vs 静脉血栓

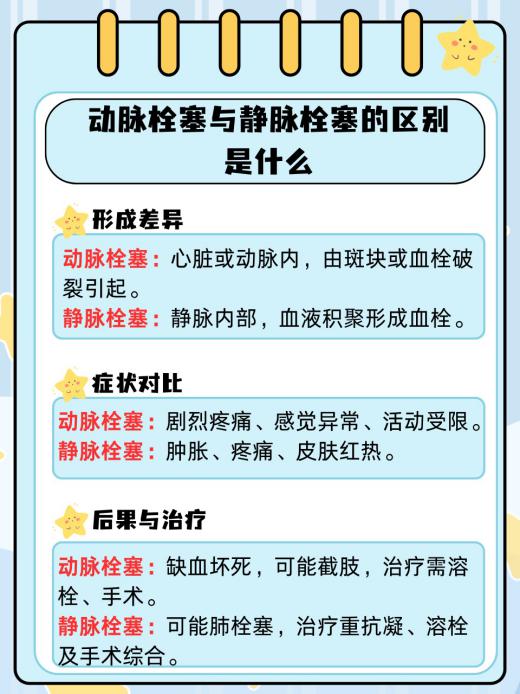

动脉血栓多发生于动脉粥样硬化斑块破裂后,由于动脉血流速度快,血小板在破损处迅速黏附、聚集,形成白色血栓。高血压、高血脂、糖尿病、吸烟等因素会加速动脉粥样硬化进程,让动脉血管内壁变得凹凸不平,成为血栓的“温床”。冠心病、脑梗死等严重疾病,往往就是冠状动脉、脑动脉内血栓堵塞血管所致。

静脉血栓的形成与血流缓慢、血管壁损伤、血液高凝状态密切相关。长时间卧床、久坐不动(如长途飞行)、怀孕、肿瘤等情况,会导致下肢静脉血液回流不畅,逐渐淤积形成血栓。静脉血栓以红色血栓为主,主要由纤维蛋白和红细胞构成,深静脉血栓形成后一旦脱落,可能随血流进入肺部,引发致命的肺栓塞。

二、危险信号:识别血栓的“警报器”

动脉血栓发病急、症状重,常表现为突然的剧烈疼痛。若发生在心脏冠状动脉,患者会出现压榨性胸痛、胸闷,伴有呼吸困难、大汗淋漓,甚至晕厥;在脑动脉,可导致一侧肢体麻木无力、言语不清、口角歪斜;下肢动脉血栓则会使肢体发凉、麻木、疼痛,严重时足背动脉搏动消失,皮肤苍白或发绀。

静脉血栓的症状相对隐匿,下肢深静脉血栓最常见的表现是单侧下肢肿胀、疼痛,皮肤温度升高,按压小腿肌肉时疼痛加剧。浅静脉血栓形成时,局部皮肤可出现条索状硬结,伴有红肿热痛。需要警惕的是,部分静脉血栓患者早期可能没有明显症状,但潜在的肺栓塞风险依然存在。

三、科学应对:治疗与预防的“组合拳”

(一)治疗手段

动脉血栓治疗强调争分夺秒,一旦确诊,需尽快恢复血流。常用方法包括药物溶栓(如阿替普酶)、抗血小板治疗(阿司匹林、氯吡格雷)、抗凝治疗(肝素),严重时需进行介入取栓、支架植入术或外科搭桥手术,开通堵塞血管,挽救缺血的组织器官。

静脉血栓治疗以抗凝为主,通过肝素、华法林、利伐沙班等药物,抑制血栓进一步扩大,为机体自身纤溶系统溶解血栓争取时间。对于高危患者,可植入下腔静脉滤器拦截脱落血栓;少数情况下采用溶栓或手术取栓。同时,患者需抬高患肢、穿医用弹力袜,缓解下肢肿胀症状。

(二)预防措施

预防动脉血栓,关键在于控制基础疾病和改善生活方式。定期体检,积极治疗高血压、高血脂、糖尿病;戒烟限酒,坚持每周至少150分钟的中等强度运动;饮食遵循“三低一高”原则(低脂、低盐、低糖、高纤维),多吃蔬菜水果、全谷物。

静脉血栓的预防重点在于避免血流瘀滞。久坐久站人群应定时活动肢体、做屈伸运动;长途旅行时多喝水、适时走动,必要时穿医用弹力袜;长期卧床患者需定期翻身,进行被动肢体活动;肿瘤患者、孕产妇等高危人群,应在医生指导下进行预防性抗凝治疗。

动脉血栓与静脉血栓虽危害巨大,但通过科学认知、早期识别和积极预防,我们完全能够降低发病风险。日常生活中,关注身体发出的细微信号,养成健康生活习惯,必要时定期体检,才能为血管健康筑起坚固防线,远离血栓威胁。