作为一名在神经内科工作多年的护士,我见过太多急性脑梗死患者因为错过“黄金时间”而留下终身遗憾。今天,想和大家好好聊聊能为脑梗患者“抢回生机”的关键技术——溶栓治疗,尤其是在那扇宝贵的“时间窗”内,它到底有多重要,以及并非所有患者都适合溶栓,这背后的“适应症”与“禁忌症”同样关键。

一、先搞懂:什么是急性脑梗死的“溶栓时间窗”?

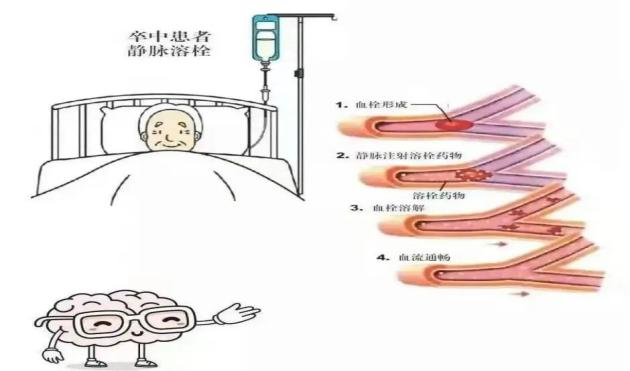

急性脑梗死,简单说就是大脑里的血管被血栓堵住了,脑组织因为缺血缺氧开始“坏死”。而溶栓治疗,就是用药物把堵住血管的血栓“溶解掉”,让血流重新通畅。

但这个治疗有个严格的“时间门槛”,我们叫它溶栓时间窗。目前医学上公认:

• 对大多数患者,这个时间窗是发病后的4.5小时内;

• 少数符合特殊条件的患者,时间窗可延长至发病后6小时内。

超过这个时间,脑组织坏死范围太大,溶栓不仅难以起效,还可能增加脑出血的风险。所以我们常说:“脑梗溶栓,时间就是大脑,时间就是生命”。

二、划重点:哪些人能溶栓(适应症)?哪些人绝对不能(禁忌症)?

溶栓治疗并非“万能”,也不是所有脑梗患者都能做,医生会严格对照医学标准判断,这也是我们护士协助评估时的重要依据。

(一)符合这些条件,才可能进行溶栓(核心适应症)

1. 确诊为急性缺血性脑梗死,且症状是新发的(符合溶栓时间窗);

2. 患者有明确的神经功能缺损症状,比如一侧肢体无力、说话不清、口角歪斜、视物重影等,且症状持续存在;

3. 头颅CT检查排除了脑出血(这是溶栓的前提,脑出血患者溶栓会导致大出血,危及生命);

患者或家属知情并同意溶栓治疗。

(二)有这些情况,绝对不能溶栓(核心禁忌症)

1. 有活动性出血,比如正在流鼻血、牙龈出血不止,或有消化道溃疡出血、脑出血病史;

2. 近3个月内有过脑梗死或脑出血病史;

3. 近1周内有过大型外科手术、严重创伤(比如骨折),或有过血管穿刺(比如透析导管置入);

4. 有出血性疾病,比如血友病、血小板减少(血小板计数低于100×10⁹/L);

5. 血压控制极差,溶栓前收缩压≥180mmHg或舒张压≥100mmHg,且经药物治疗后仍无法降至安全范围;

6. 对溶栓药物(如阿替普酶)过敏;

7. 近3个月内有过心肌梗死病史,或有严重心功能不全、感染性心内膜炎等。

三、溶栓前:护士和医生会做这些“准备”

一旦患者被送到医院,我们会和医生配合,争分夺秒推进流程:

1. 快速评估:我们会第一时间询问患者发病时间(比如“最后一次正常是什么时候”)、病史(有没有高血压、出血性疾病等,对照禁忌症排查),同时测量生命体征,确保患者状态稳定。

2. 辅助检查:医生会开具头颅CT检查(排除脑出血)、抽血检查(比如凝血功能、肝肾功能、血小板计数,进一步确认是否符合溶栓条件),我们会协助患者快速完成这些检查,避免耽误时间。

3. 知情告知:医生会向家属详细说明溶栓的必要性、可能的效果和风险(比如出血、过敏等),征得同意后才能开始治疗。这一步需要家属理解并快速决策,毕竟时间不等人。

四、溶栓中:护士会全程“盯紧”患者

溶栓药物是通过静脉输液的方式输入体内,整个过程中,我们会寸步不离地观察患者情况:

• 监测生命体征:每15-30分钟测一次血压、心率、呼吸,避免血压过高增加出血风险;

• 观察症状变化:比如患者原本不能动的肢体是否有知觉、说话是否变清晰,这些都是判断溶栓是否有效的信号;

• 警惕不良反应:重点观察患者有没有头痛、呕吐(可能是脑出血的信号)、皮肤黏膜出血(比如牙龈出血、皮肤瘀斑),一旦出现异常,会立即通知医生处理。

五、溶栓后:康复和观察同样重要

溶栓结束不代表治疗结束,后续的护理和康复也关键:

• 继续观察:溶栓后24小时内,我们依然会密切监测患者情况,尤其是出血风险,同时复查头颅CT,确认没有出血;

• 早期康复:在医生评估允许后,我们会指导患者进行早期康复训练,比如活动肢体、练习翻身,帮助患者尽快恢复功能;

• 健康宣教:我们会提醒患者和家属,后续要按时吃抗血栓药物(比如阿司匹林)、控制血压血糖、戒烟限酒,避免脑梗再次发生。

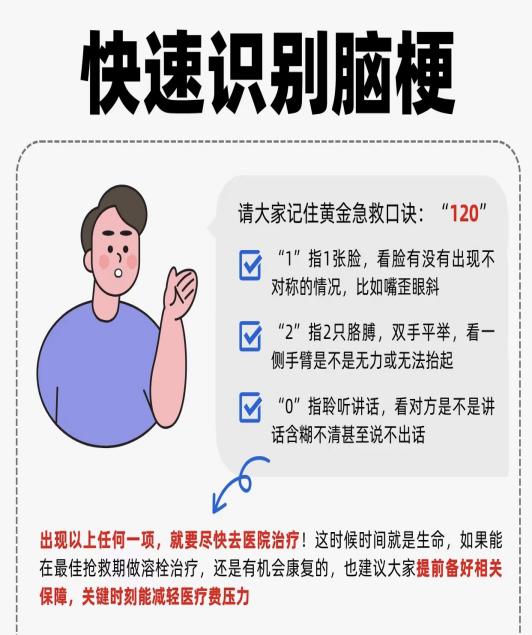

最后想和大家说:急性脑梗死并不可怕,可怕的是错过“溶栓时间窗”,或是因不了解适应症、禁忌症而延误判断。如果身边有人突然出现一侧肢体无力、说话不清、口角歪斜、视物模糊等症状,请立即拨打120,并且记住“最后一次正常的时间”——这串数字,加上清晰的病史描述,能帮医生更快判断是否适合溶栓,为患者抢回更多生机。作为神经内科护士,我们也会和时间赛跑,用专业守护每一位患者的健康。